寄稿『医療的ケア児就学事例集2022』

「学校には教員の指導を理解し子どもの学びを支える看護師がいます」

医療法人財団はるたか会 Nurse Fight プロジェクト担当看護師 植田 陽子

子ども達が学ぶ学校に医療的ケア児の学びを支える事を目的とした看護師が配置されてから、長いところでは20年以上が経過している学校もあります。一方で一度も看護師を配置した経験がない自治体や学校もあります。このように、学校における医療的ケアの実施体制は地域によって経過や背景がそれぞれに異なっています。文部科学省の学習指導要領に基づき、各学校では校長の責任においてカリキュラムが編成されます。しかし、医療的ケア児がそれぞれのカリキュラムに沿った学習を安心して行うための環境整備は、まだ地域によって差があります。

医療的ケア児支援法は「地域格差なく」医療的ケア児が「保護者の付き添いなく」学ぶ事ができる環境整備は「自治体の責務」と示しています。ゆえに、子どもにとっての最適な学びの場において、もし教育環境にへこみがあれば、そこを埋める必要があります。

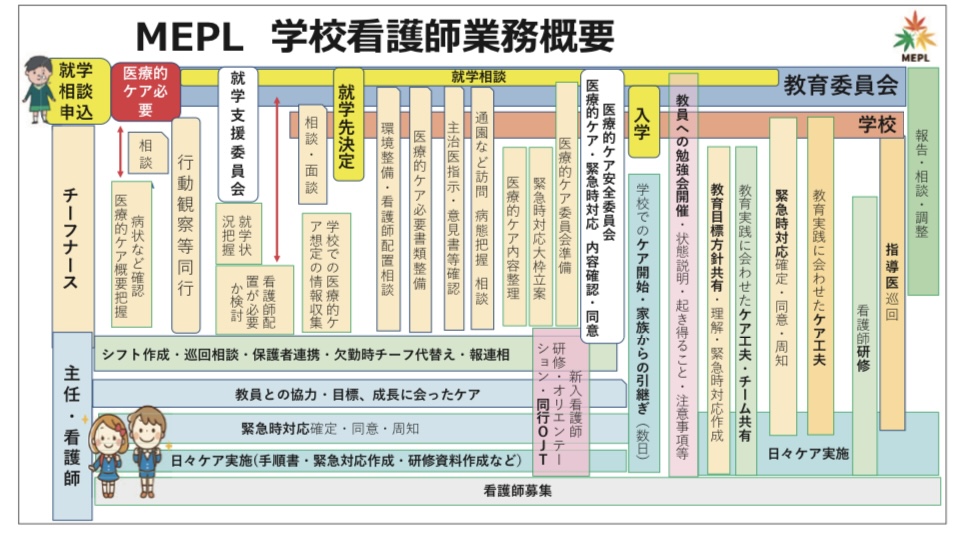

私は前職では自治体職員として15年間学校への看護師配置事業を担当していました。在職中は多くの保護者様が子ども達の学校での学びを充実させるために、学校教育を理解しご協力くださいました。教員は子ども達の目指す目標とそこに向かう指導を保護者様と共有し、看護師は教員の指導を理解し支えてきました。

学校は子ども達が学ぶ事を目的として設置されています。当然の事ですが、子どもを預かる事や保護者の就労を支援する事を目的として設置されている場所ではありません。医療的ケア児支援法が動き始めた今だからこそ、あらためて、学校の設置目的や、子ども達が学校で学ぶ意味や意義について、私たちも認識する必要性を医療的ケア児支援法が示唆してくれているのではないかと私は捉えています。

学校で働く看護師は、特別支援学校や小・中学校両方に共通して「子ども達の学びを支える看護を実践する事」と目的として、それぞれの学校で看護師の役割を果たしています。医療的ケア児がその子らしく成長発達し、教員の指導により人格の形成が促される事が学校教育です。教員とともに教育現場の一員としての看護師の役割や職域が確立されている未来に向かって、私自身も看護師として教育現場で働く看護師を支援し、その存在を多くの方にアピールしていきたいと思っています。