事例紹介(練馬区)(3)『医療的ケア児就学事例集2022』

保護者と看護師の連携が図られるように、保護者との日々の申し送りや引き継ぎは、看護師が必ず行えるよう、連絡ノート等を活用しながら体制を整備しました。このことは看護師の心理的安全と勤務継続意欲に繋がり、医療的ケアを必要とする子どもの安全な学校生活の基盤となり保護者と教職員の安心にも繋がったと思います。

③医療的ケア児コーディネーターよる早期支援と関係者間の連携体制

医療的ケア児コーディネーター資格をもつ看護師が、入学前に家庭訪問や保育園訪問等で保護者面談を行い、医療的ケアに関わる基本情報のヒアリングと文書化を行います。関係者全員が解るように、基本情報を一覧表形式に整えています。

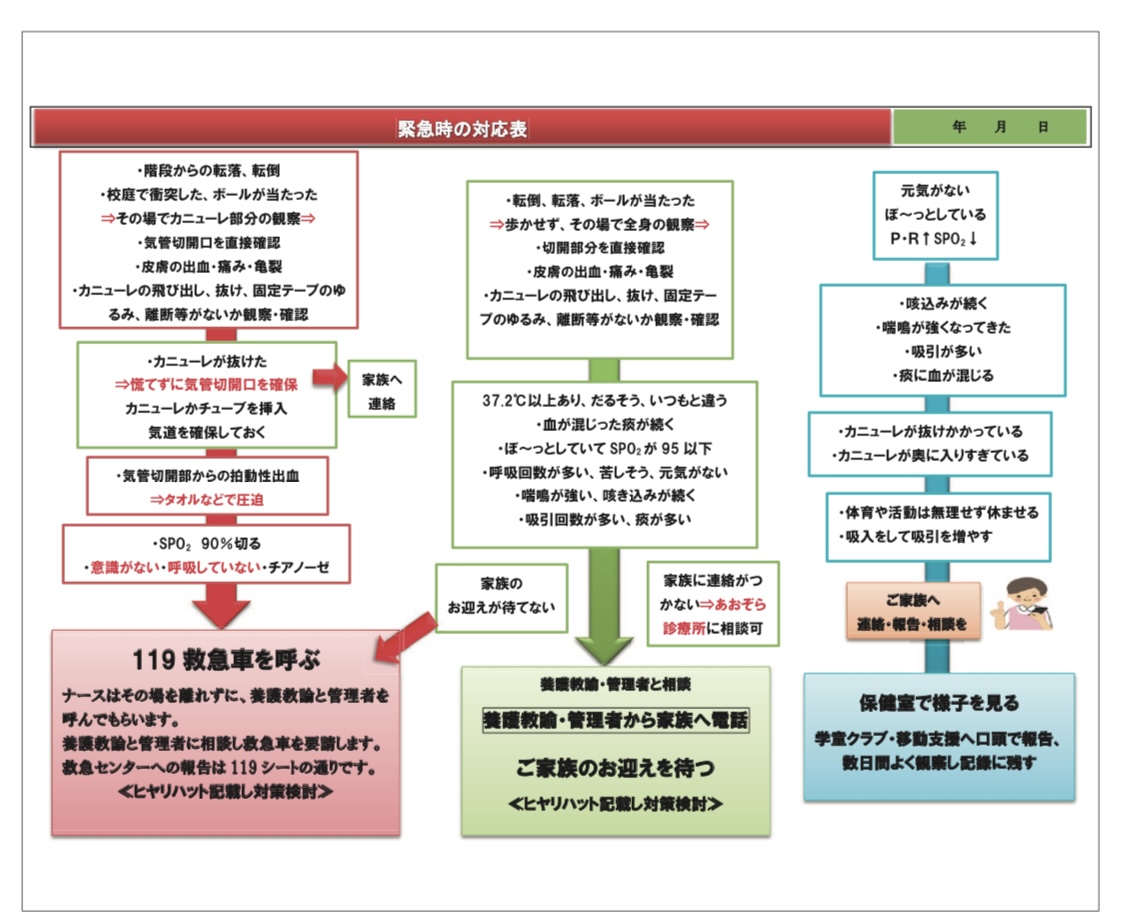

入学前(3月)に、連携支援会議を開催して、関係者全員(ご家族、教職員、看護師、教育委員会就学相談係、学童クラブ関係者等)が集まり、文書化した基本情報の共有や、緊急時の体制の共有や役割分担を確認します。

医療的ケア実施マニュアルや緊急時対応表、家族との連携ノートを入学学童クラブ開始までに整備します。医療的ケアの手技や緊急時対応は、個別性が高く、注意点も多数ある事から、主治医とご家族に確認してもらい個別に作成をしています。

④医療的ケア児コーディネーターから見た医療的ケア児就学の課題

医療的ケア児就学に関して、担任教諭や学童クラブ担当の指導者が必要な情報と、医療的ケアを担当する看護師が必要な情報は、一部は同じですが異なる場合があります。このため医療的ケア児コーディネーター資格のある看護師は、入学前の保護者面談や関係機関との連携、受診の同行を行いながら、情報を整理し、学校関係者との情報共有を行います。

保護者の思いに寄り添いながら、面談内容が入学には影響が無い事をお伝えする事で、保護者が安心してお話しができる関係造りを大切にしています。

看護師の新任時研修カリキュラムでは、子どもの権利、小児看護学の理念と技術の復習をしています。

学校の長期休み期間には現任教育を行い、小児看護や最新情報の研修を行う事で学校看護の質を高めたり、看護師間の絆作りを心がけています。一般的に、看護師はジェネラリスト(どのような事でも解り対応してもらえる)という看護師観がありますが、実際には看護師のキャリアや実務経験は多様のため、発達障害の理解と支援、指導救命士による救急救命、皮膚排泄ケア管理看護師による導尿ケア等の研修も行って対応しています。